编者按:百廿山大风雨峥嵘,“为天下储人才,为国家图富强”培养了一代又一代为国立民的山大人,新时代新征程路上,山大青年在祖国的滇南明珠普洱市践行着“学无止境,气有浩然”的校训精神。他们以选调生的身份,共向高山更高处攀登,他们相信土地的力量种下青春的希冀,结出“三农”硕果。

刘晓奇:于普洱基层,续山大荣光,展家国担当

共青团普洱市宁洱县团县委定向选调生

山东大学机电与信息工程学院2024届毕业生

“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……”艾青的这句诗,恰似我内心最炽热的情感呐喊,一次次在灵魂深处激荡回响。作为山东大学的毕业生,如今扎根普洱基层,在宁洱县黎明乡汪街村这片热土上躬身耕耘。往昔的岁月,无论是校园里对真理的不懈求索,还是军营中对使命的忠诚坚守,都如涓涓细流,汇聚成一条承载着山大精神与家国情怀的奋进长河,每一朵浪花都镌刻着成长的足迹、担当的印记,以及对这片土地矢志不渝的深情眷恋。

初心如磐:山海兼程赴基层

去年7月,骄阳似火,恰似我奔赴基层的满腔热忱。怀揣着山东大学“学无止境,气有浩然”的精神瑰宝,我毅然决然踏上归乡的选调征途。生于云南昆明这片炽热的红土,又经武警特战分队的热血淬炼,练就一身钢筋铁骨与坚毅果敢。部队的摸爬滚打,让我将“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”的壮志豪情融入血脉;山东大学的知识滋养,赋予我洞察世事、规划发展的智慧光芒。二者交织化作心中熊熊燃烧的火炬,引领我奔赴普洱这片充满希望与挑战的大地。初入汪街村,现实的冲击如汹涌波涛,瞬间将我卷入迷茫的漩涡。陌生的方言似一道道无形的屏障,风俗习惯的差异仿若迷宫,繁杂琐碎的工作事务更如乱麻缠绕。然而,迷茫只是破晓前的短暂黑暗,“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”,郑燮笔下那坚韧不屈的竹,成为我坚守的精神坐标。退缩?绝不可能!融入,才是唯一的方向。晨曦微露,我便跟着老乡踏入田间,挥汗劳作间,学几句地道农谚,让泥土的芬芳沁入话语;夜幕笼罩,庭院中与老人促膝长谈,倾听民俗故事,探寻岁月的印记。传统节庆里,身着民族服饰,与乡亲们载歌载舞,沉醉于欢乐祥和。每当走过老乡家门口耳畔响起“小乖,回来吃饭嘛!”那质朴的呼唤,我深知,心与乡亲们正越贴越近。

(网络安全教育日)

实干担当:俯身耕耘筑根基

投身汪街村的工作以来,我全身心融入每一项任务,为村子的发展倾尽心力。防返贫动态监测与帮扶工作,是守护村民幸福生活的关键防线。我与驻村队员们穿梭于村舍小道,定期走访脱贫户与监测对象,唠唠家常、问问冷暖,仔细查看生活有无难处,耐心倾听心底的期盼。一旦察觉返贫风险的蛛丝马迹,便迅速展开深入调查、精准分析,联合各方力量制定“一户一策”帮扶计划,用实际行动为村民的安稳生活保驾护航。乡村振兴的东风吹进汪街,带来无限生机。在绿美城乡创建的浪潮中,我们以“千万工程”为指引,于偏老山自然村开启美丽蜕变之旅。我与驻村工作队、村“两委”并肩作战,化身清洁工、水泥匠、修理工……动员党员干部600余人次齐上阵。就地取材,山间翠竹摇身一变,化作300米党员示范道路,蜿蜒山间,引领风尚;建筑垃圾“变废为宝”,铺就活动室前的坚实小道;废弃咖啡壳化作绿色使者,滋养花草,锁住水土。历经4个月的日夜奋战,一个60余户的自然村旧貌换新颜,整洁美丽、宜居宜业,成为乡村振兴的生动样板。

(“千万工程”示范点打造)

成长蜕变:砥砺奋进谱华章

“脚底粘了多少泥,对基层了解就有多深”,在汪街村的磨砺中,我对此体悟至深。从初遇邻里纠纷时的慌乱无措,到如今镇定自若、以情化冰、以理服人,我渐渐掌握了基层治理的艺术精髓。面对群众诉求纷繁复杂、矛盾冲突一触即发的棘手局面,孔子“不患无位,患所以立;不患莫己知,患求为可知也”的谆谆教诲,时刻警醒我:唯有练就扎实过硬的本领,方能赢得民心。犹记杨寨小组那场因土地边界引发的激烈纷争,双方剑拔弩张、僵持不下。我与村组调解员迅速介入,冷静分隔众人,轻抚情绪波澜,再以精准丈量还原事实真相,依据历史资料与政策法规耐心劝解,终使怒火平息,邻里重归和睦。在政策宣讲与群众动员的舞台上,我也实现了华丽转身。曾经的紧张与青涩褪去,如今的我,能用诙谐幽默的顺口溜、鲜活生动的身边事,将国家政策春风化雨般播撒进乡亲们的心间,点燃他们对美好生活的炽热向往。推广垃圾分类时,自编的“垃圾分类并不难,干湿有害分四篮……”顺口溜广为传唱,趣味竞赛欢声笑语不断,环保理念在轻松愉悦中生根发芽。

(收入测算和计生险收缴)

回首汪街村这半年多的时光,山东大学的知识滋养、部队的钢铁意志与基层实践碰撞融合,绽放出耀眼光芒。我在这里挥洒汗水,见证困难的消散,乡村展露新颜;感受民心炽热,责任重于泰山。展望未来,我将扎根更深,以青春之我、奋斗之我,为普洱发展添砖加瓦,践行“请党放心,强国有我”的铮铮誓言,让山大精神在这片土地熠熠生辉,让家国情怀汇聚成推动时代进步的磅礴伟力,向着乡村振兴的光明未来勇毅前行!

王宇霞:从山大到澜沧,云深归处是吾乡

普洱市澜沧县委办公室定向选调生

山东大学商学院2024级毕业生

“山是云故乡,云是山过客——而我,究竟是归人,还是路人?”当我站在澜沧县酒井乡税房村的山坡上,看着山峰在云雾中若隐若现,这句话突然涌上心头。作为一名从云南大山走出去又回到大山的孩子,我带着从母校山东大学求学的行囊和满腔热忱,来到了这个藏在滇西南褶皱里的村庄。

(图为税房村风景)

初到税房村,我像翻开了一本厚重的乡土志

泛黄宣纸间浮动着火塘柴烟的气息,忽浓忽淡勾画着群山皱褶里的晨昏;青石缝里生长着拉祜族的创世古歌,每一道裂纹都是山民与自然缔约的象形文字;而悬垂的苞谷金串正在瓦檐下沙沙作响,把二十四节气译作风中的粟米密码。这里没有普洱市区咖啡店的文艺气息,却有更醇厚的生命原味。村民们说着一口浓重的拉祜语,让我这个“外来户”时常听得一头雾水。第一次参加小组会,我坐在群众间用普通话宣讲政策,周围老人们茫然的眼神让我意识到:要走进群众心里,得先学会他们的语言。于是,我随身带着小本子,记下拉祜话的日常用语;晚饭后常去村委会周边的人家,听他们讲讲今天发生的故事。渐渐地,“阿帕”(大哥)、“阿玛”(大妈)们开始用夹杂着方言的普通话跟我聊天,我也能听懂他们讲述话语和故事。

(开展政策宣传群众会)

基层工作是一场没有剧本的纪实剧

到村半年多,我从机关工作人员成功蜕变为“村里人”。刚到村时正值秋收,跟着村“两委”与驻村第一书记走访脱贫户,农户们在金灿灿的稻田里扛谷子,在茶园里采茶,常常晒得脖子脱了皮,但脸上总洋溢着幸福的笑。然而,在这片充满希望与欢笑的土地上,也藏着不为人知的艰辛。当我们走访至大歇场四组时,一幅画面悄然映入眼帘:夕阳下,佝偻着背的老人正颤巍巍地挑着水桶,深一脚浅一脚地走向寨子外的老井。这口养育了几代人的水井,如今成了组民们最大的牵挂——枯水期水位下降,雨季水质浑浊,腿脚不便的孤寡老人更是犯了难。“要是自来水能通到家里......”,老人不经意的一句叹息,被我们郑重地记在了工作日志上。一回到村委会,我便与村“两委”围坐起来,将地形图铺满了整张会议桌。隔天,村主任和我们就身着作训服,脚踏胶底布鞋,穿行于茂密的山林间,实地勘察地形,规划最优管道铺设路线。在确定方案后,驱车运送满载供水管道的货车去到大歇厂四组。施工期间,干部们带头挥汗如雨,与村民们齐心协力挖沟渠、接管道、填土方,经过连续奋战,终于打通了山泉与村寨的连接,彻底解决了该组长期存在的饮水难题。清澈的山泉自此流入家家户户,小组的村民只需轻轻拧开水龙头,便能享用洁净的自来水。此后我们每次走访该村寨,必详细询问水质是否稳定、供水是否正常。有个拉祜族大嫂用她粗糙的手紧紧攥着我说:“村‘两委’和驻村工作队员比亲兄弟还实在。”那一刻,我真正懂得了什么叫做“血肉联系”。在一次次同吃同住同劳动中,我明白了驻村的真谛——“既要带着政策来,更要带着感情干。”

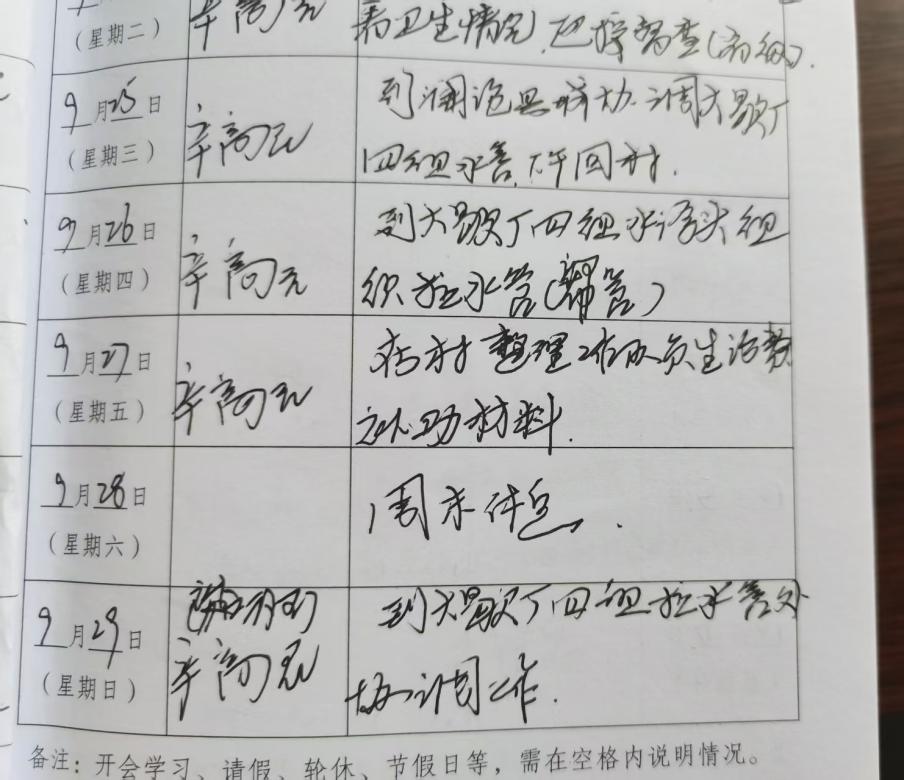

(驻村工作日志摘录)

在税房村,我学会了用脚步丈量民情

全村脱贫户五百多户两千余人,我用了六个月时间走遍每家每户。我们为独居在山腰木板房里的老人申请危房改造补贴;为光头山二组险些辍学的单亲孩子申请临时困难救助,让他继续完成学业…当我路过那些崭新的砖房,看见老人坐在门口笑眯眯地抽旱烟,看到那些孩子每逢周末背着书包回家,就觉得所有的坚持都值得。在村半年,我见证了税房村点点滴滴的变化。村组的道路硬化,让他们雨季也能畅通无阻。但更让我珍视的,是村民们把我当成了自家人:路过茶园时总会塞给我一把新摘的茶叶,家里煮了稀豆粉必定要叫我去尝一碗,婚丧嫁娶都会特意来村委会通知一声。

澜沧江日夜奔流,带走了旧时光,也带来了新希望。站在乡村振兴的时代浪潮中,我越发清晰地看到:脚下沾有多少泥土,心中就沉淀多少真情。这片土地教会我的,远比我能给予的更多。当晨曦再次洒满税房村的山峰,我知道,自己已经成为了澜沧江畔永远的孩子。

杨树林:向下扎根的青春,向上生长的信仰

普洱市景东县委组织部定向选调生

山东大学政治学与公共管理学院2024级毕业生

“用两年不长的时间,做一件终身难忘的事情”,这句话被我写在驻村日记扉页。2023年7月,我通过选调回到热爱的家乡工作;从山大到大山,从学习专业的经典著作到研读基层这本“无字之书”,带着“学无止境,气有浩然”的校训精神,我在基层这片广阔天地努力向下扎根,向上生长。

“身入”基层知民情,以“三人行必有我师焉”的虚心,扎深根汲取群众智慧的甘露

初到村时,对村情村貌、政策业务、群众工作的不熟悉成为摆在我面前的工作困难,认真学习让我逐步克服了这些困难,把村情村貌、政策要求和工作技巧不仅记在笔记本中,更深深地印在脑海里。首先,学习书本、文件、档案材料,不断用党的创新理论武装头脑,及时掌握最新的乡村振兴政策要求,提升业务能力。同时,向村组干部学,村干部们有着丰富的基层经验,熟悉村情民情,向他们学习成熟的工作方法和经验,有助于工作开展,达到事半功倍的效果。除此之外,向群众学,高手在民间,群众中不乏掌握农业生产技术的农业达人、掌握致富密码的致富带头人,和掌握乡村治理心得的乡贤人士,虚心向他们请教,才能充分集民智、汇民意。

(晚上到村民小组开展工作)

“行至”基层解民忧,以“最是人民重千钧”的理念筑基石,铺就群众可感可知的幸福路

“上面千条线,下面一根针”,这是基层工作的真实写照,村党总支书记助理是国家政策的宣传员,是村情民意的调查员,是乡村治理的协助员,也是防止返贫的监测员和帮扶员,肩负多重责任,要时刻把村里的发展、村民的问题放在心间,拒绝被动应付,坚持主动担当。走村入户了解村情民意,宣传政策知识;深入山林田地开展图斑核实举证,守好耕地红线;在村头路口开展交通文明劝导,为群众出行安全保驾护航……踏实办好一桩桩小事,不仅是在实干中履职尽责,也让我在实干中实现了自身价值。

(修缮村组道路)

“心到”基层赢民心,以“利民之事丝发必兴”为准绳,编织干群最大“同心圆”

在村工作劳动,在村同吃同住,乡村既是我的工作地,也是我的生活场;群众们既是我的工作对象,也是我的朋友和家人。在我参加自发修整村组道路的支部主题党日活动时,路过的大爷回家为我们提来的一包点心里藏着真情;在我帮助不会使用智能手机的奶奶完成医保缴费时,她脸上感激的笑容里藏着真情;在我出门遇到认识的村民时,那一声声质朴而热情的“快来家里头坐”里藏着真情……驻村的真实点滴让我真切感受到了基层工作的温暖。

(入户走访脱贫户)

“知政为公,厚德笃行”,当我真正踏入基层,在这里工作和成长,学院的院训愈发深刻地回响在心间。泥土的芬芳里沉淀着治国理政的大学问,百姓的烟火中升腾着执政为民的真情怀。作为新时代的答卷人,我愿将双脚深深扎进基层这片热土,用脚步丈量乡村振兴的壮阔图景,用汗水浇灌共同富裕的幸福之花,以青春之我投身民族复兴的壮阔征程。

结语:从山大到大山,山大青年步履不停,身入、行到、心至祖国最亟待振兴的一线赓续“山大基因”,他们释放自己青春的光和热,汇光如炬点亮了蜿蜒山间万家千村的点点星火,山大青年热辣滚烫的责任与使命在祖国的西南煜煜生辉。